前回からの続きです。利用するパーツの情報は前回の記事↓をご覧ください

「電気を効率よく使うにはどうしたらよいかを考えよう」をスタディーノで試してみた【準備編】

「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」で、「プログラミング教育の実施事例」が公開されています 「電気を効率よく使うにはどうしたらよいかを考えよう」では、異なる教材を使った3つの事例が公開されています。今回は、スタディーノを使った事...

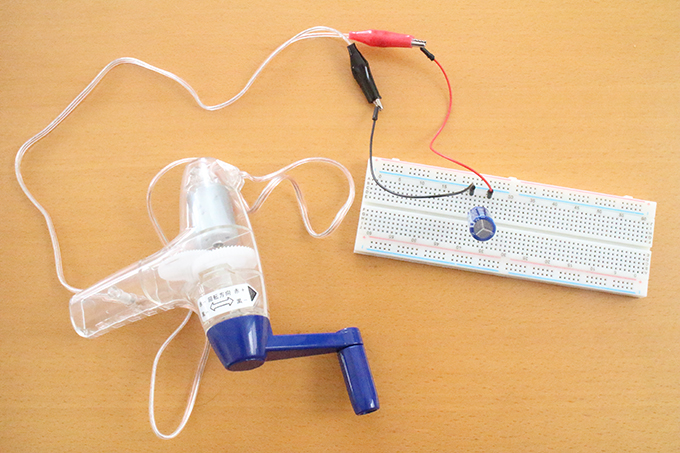

コンデンサーに蓄電

まずは手回し発電機を使ってコンデンサーに蓄電します。手回し発電機のワニ口クリップにコンデンサーを直接繋いでもいいのですが、蓄電完了後にすぐに取り外さないと、せっかく蓄電した電気が使われてしまうので、ブレッドボードとジャンパワイヤを使って接続しました。これで蓄電完了と同時にすぐにコンデンサーを取り外せます

ちなみに、手回し発電機は1秒間に2回転くらいの速度で、100回程度回せばOKです

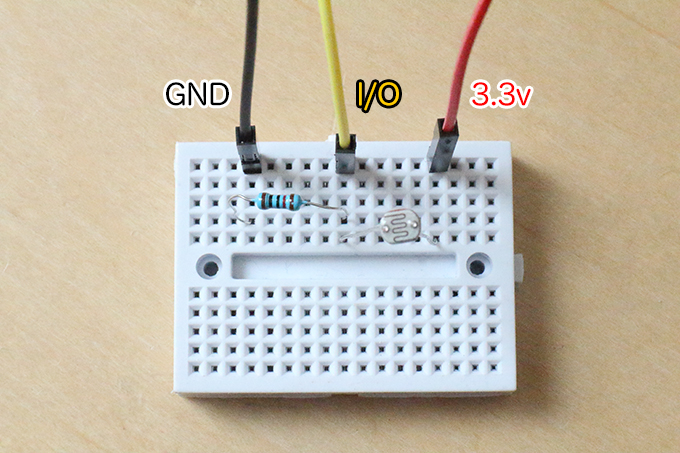

センサーの準備

光センサーを準備します。ブレッドボードにこのように接続します

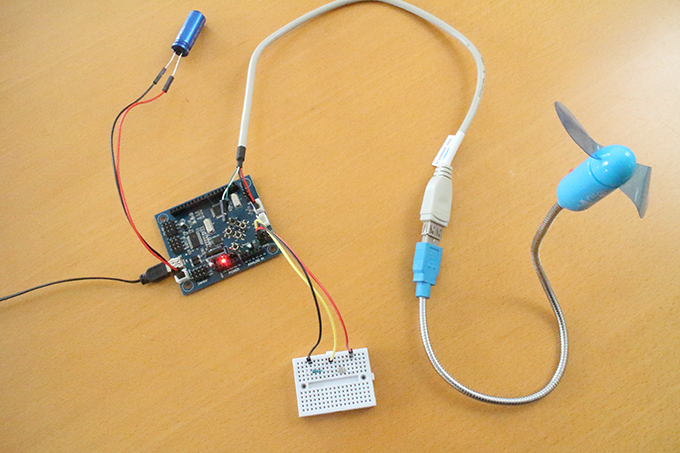

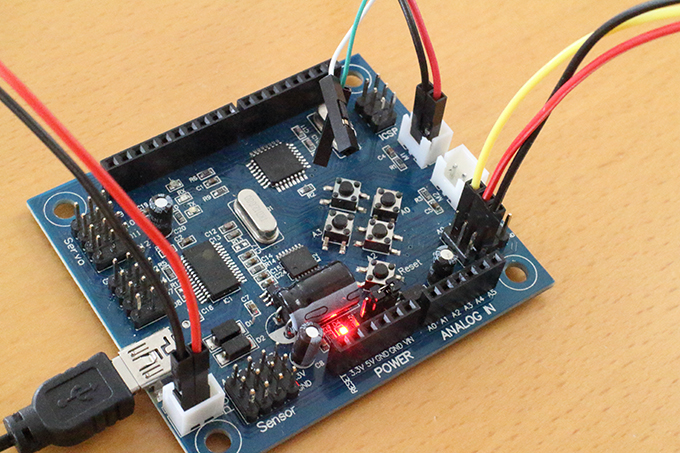

スタディーノに接続

コードの色に注意して接続します

- ケース用USBケーブル(扇風機に繋げたもの)の赤と黒のピンをM1に

- 光センサーのジャンパワイヤをA1に

- コンデンサに繋いだジャンパワイヤを外部電源用コネクターに

- USB miniBケーブルをパソコンに繋ぎます

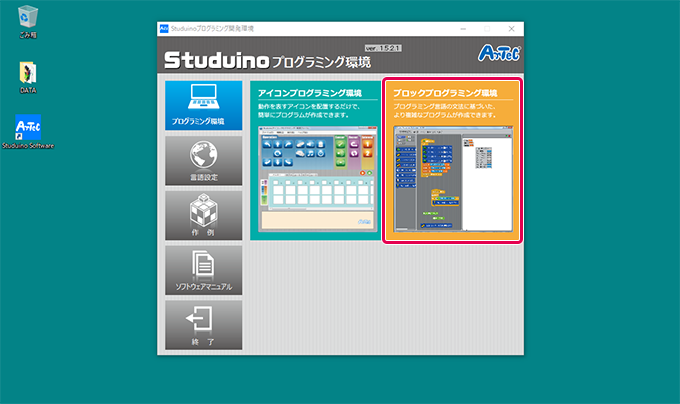

プログラミング環境を起動

公式サイトからダウンロードした専用ソフトを起動します。起動したら、「ブロックプログラミング環境」を選びます

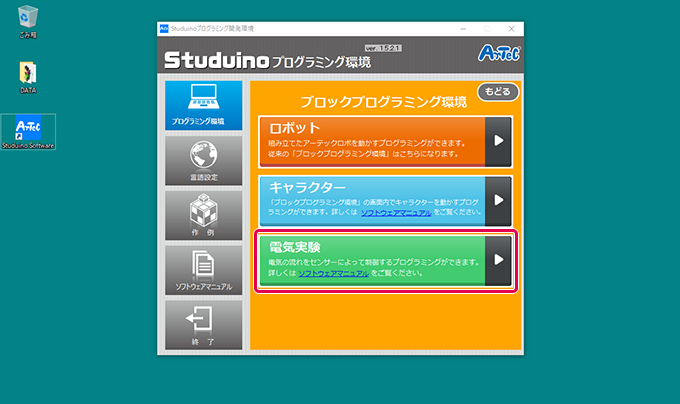

「電気実験」を選びます

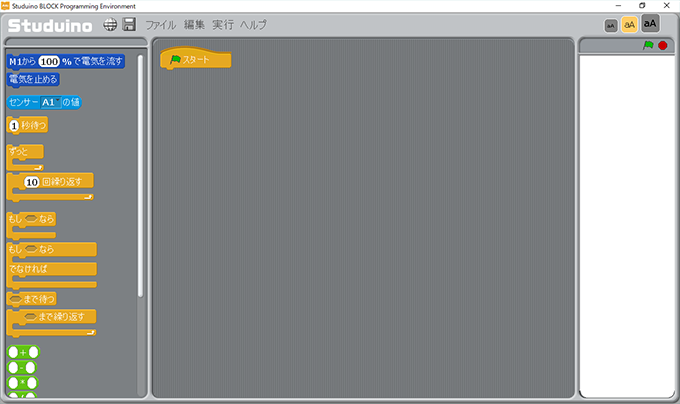

起動しました。Scrach1.4ベースのスタディーノ開発環境の電気実験専用バージョンです。電気実験では利用しないブロックが削除されていてシンプルです

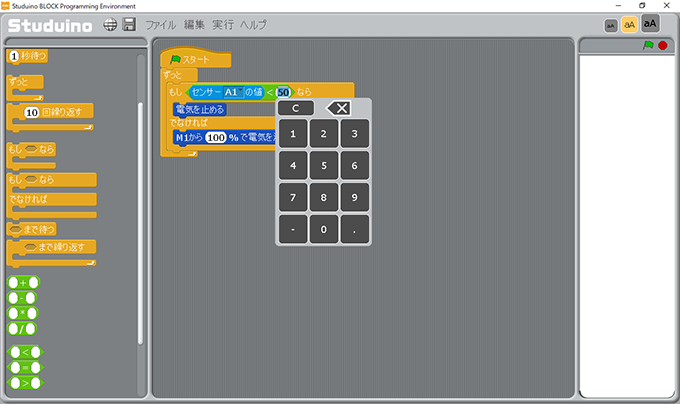

数字入力もらくちん

暗くなると扇風機が止まるようにプログラミングしました

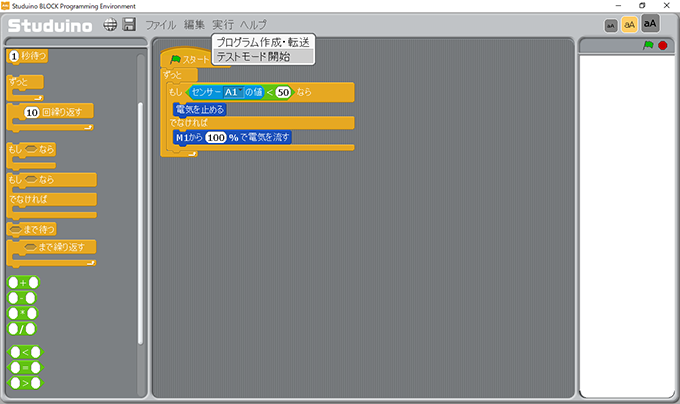

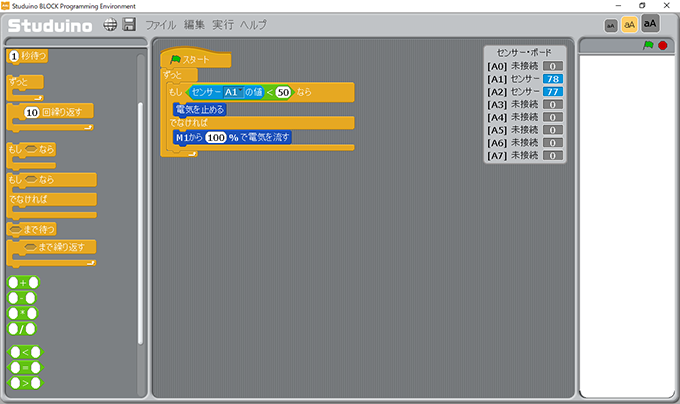

プログラムができたので「テストモード開始」を選んで、スタディーノと接続します

緑の旗を押してプログラムを実行してみます

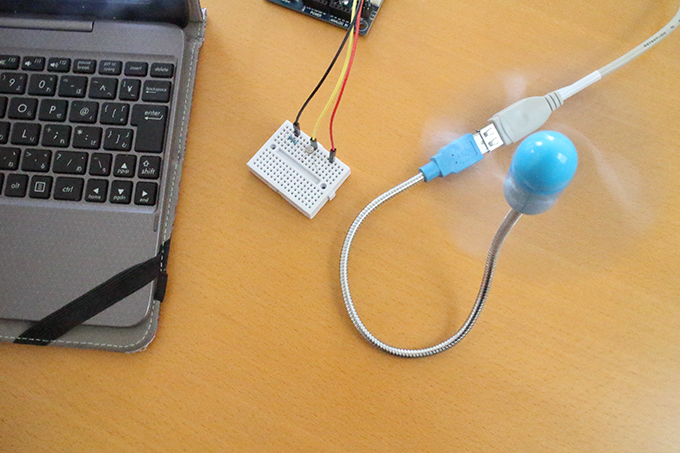

扇風機が回りました!

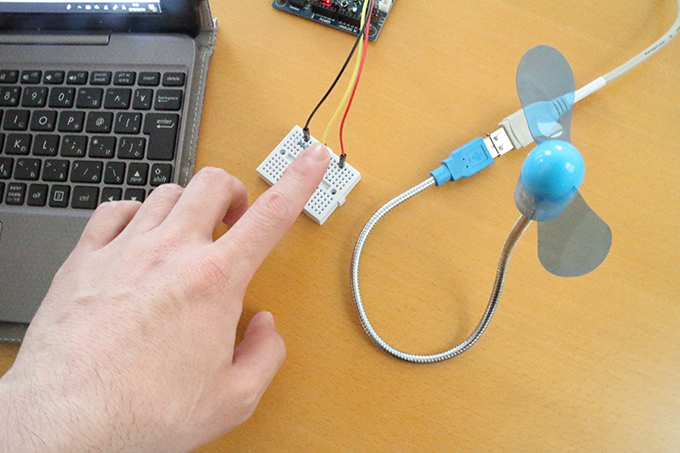

センサーを指で隠すと、扇風機が止まりました

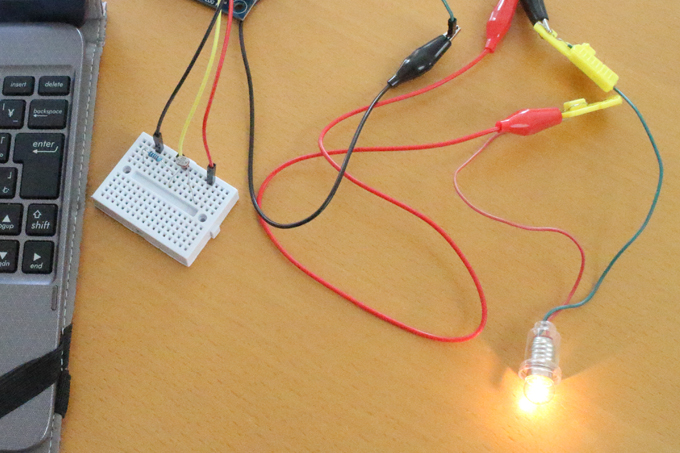

豆電球でも実験できます

と、こんな感じです。センサーやプログラムを変えて、いろいろ試してみると面白いと思います